探究学習とは 〜DX時代の学校教育-変わる社会・学校・学びを概観する-〜

2025年1月31日 宮田 純也(一般社団法人未来の先生フォーラム 代表理事/横浜市立大学 特任准教授)

現行学習指導要領では「探究学習(inquiry-based learning)」が教育方法として取り入られることも特徴として挙げられる。探究学習は、小中高を通じた教育方法の中核として位置づけられており、特に高等学校では多くの教科・科目で探究型学習が採用されている。たとえば、国語科における「古典探究」、地理歴史科における「地理探究」「日本史探究」「世界史探究」、さらに新設された「理数科」の「理数探究基礎」と「理数探究」などが挙げられる。加えて、「総合的な学習の時間」に代わる新しい科目として「総合的な探究の時間」が設定され、探究的な学びの意義が一層強調されている。

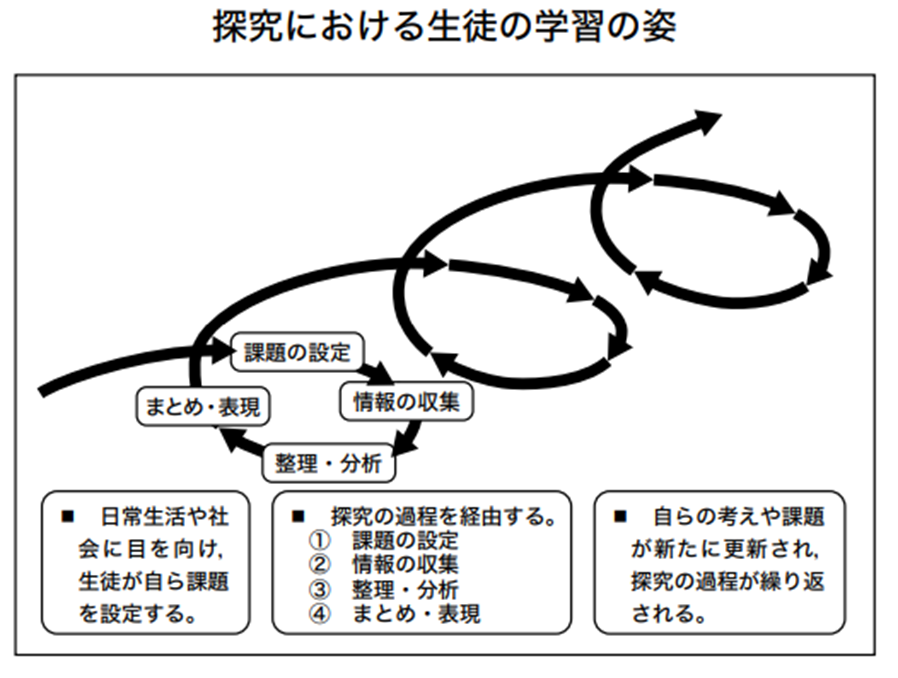

探究学習では、従来のように予め決められた目標やゴールを目指す収束型学習から脱却し、多様な価値観や目標を自ら生成する発散型の学習観へと転換が図られる。この学びを実現することで、学び方を学ぶ「自己調整学習」が促進され、学びのサイクルを自ら回すことによって学習者は生涯にわたって自立的に学び続ける力を学校教育において養うことが期待されている。

探究学習の特徴は、学びのプロセスそのものに重点を置き、単なる知識の蓄積ではなく、課題発見・解決の能力を涵養する点にある。具体的には、問題の設定、情報の収集・分析、解決策の考案、振り返りといった一連の活動を通じて、主体的・対話的で深い学びを促進することが求められている。また、探究学習は各教科に限らず、総合的な学習の時間や特別活動など、教育課程全体において展開される。さらに、探究学習の実践には、学習者の興味・関心に基づいたテーマの設定と、協働的な学習活動が重要な要素として位置付けられている。これにより、児童・生徒は他者との対話を通じて多角的に考察し、自らの考えを深めるとともに、社会の一員としての自覚を育むことが期待されている。

探究学習は、「問いを立て、その答えを追求するプロセス」として定義される。この概念は、田中茂範(2023)によると、inquireという動詞の意味を基に「問いを通じて何かを探し求め、考え続けること」(P.78)である。人は人生の中で問いを立て、それに対する答えを求めながら思考し、行動している。探究学習は、この思考(thinking)と行動(doing)の相互作用によって成り立つ学びの形態であり、その背景にはジョン・デューイの教育哲学が影響している。デューイは「行為によって学ぶ(Learning by doing)」という経験主義を提唱し、教育を単なる準備段階と捉えるのではなく、人生そのものと位置づけている。

デューイの言葉にあるように、教育は「人生のための準備」ではなく「人生そのもの」である。本来的に、人生は予測困難な「旅」のようなものであり、その旅に唯一の正解がないように、学びにも唯一の正解は存在しない。特にVUCAの時代においては、ますます多様化し不確実性が増す社会に適応するため、学校教育は「何ができるか」というコンピテンシー(資質・能力)を重視する必要がある。そのため、教育活動にはオーセンティック(本物)であることが求められ、探究学習が重要な教育方法となっている。

教育の目的は、学びを通じて社会や人生において自己実現を果たし、変化に対応できる能力を育むことである。探究学習は、その土台を形成する教育方法として、今後ますます重要な役割を果たすだろう。

探究学習は、単なる教育方法の変化ではなく、より深い学びのパラダイムシフトを意味していると考えられる。学習者が自らの興味に基づいて設定した問いから出発することで、学びの動機付けが強化される。例えば、地域社会における課題解決型の探究学習では、生徒が身近な環境問題や地域産業の発展に関心を寄せ、それを探究のテーマとして設定することができる。このプロセスにおいて、生徒は専門家や地域の人々と連携しながら情報を集め、データを分析し、独自の解決策を提案する能力を育む。また、この経験を通じて、コミュニケーション能力や協働力、さらにはリーダーシップをも磨くことができる。座学にとどまらない動的な学びを含む、学びのダイナミック化と言えよう。これは9章で述べるAI時代にさらに必要となる学びである。

探究学習のもう一つの重要な側面は、評価のあり方にある。従来の知識量を測るテスト形式の評価とは異なり、探究学習ではプロセスと成果の両方が評価されるべきである。これは、学習者が自ら設定した目標に向かってどのように取り組んだのか、どのような思考過程を経たのかを重視する。具体的な評価方法としては、ポートフォリオ評価やルーブリック評価が挙げられる。これにより、学習者の成長過程を包括的に捉えることが可能になる。

さらに、探究学習はテクノロジーとの親和性も高い。現代の教育環境では、インターネットを活用した情報検索や、データ分析ツール、プレゼンテーションソフトなど、さまざまなICTツールが学びを支援する。これにより、学習者は世界中の情報にアクセスし、より広範な視点から探究学習を深めることができる。また、オンラインプラットフォームを通じて他の学習者や専門家とのコラボレーションも可能となり、学びの場が地理的な制約を超えて拡大すると推測される。

最後に、探究学習を成功させるためには教師の役割も変化する必要がある。詳細は10章で記述するが、教師は一斉指導を中心とする知識の提供者から、学習者の探究活動をコーチング的に支援するファシリテーターへとシフトする。このシフトにより、教師は学習者の問いを引き出し、適切なリソースに導き、学びのプロセス全体を見守る役割を担う。これには、柔軟な指導力と創造的な支援が求められる。自ら学び続ける姿勢などの在り方も問われることになるだろう。

探究学習は、未来社会をより良く生きる力を育む教育方法として、今後ますますその重要性を増していくと考える。

参考文献:

・文部科学省. (2018).『高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説総合的な探究の時間編』

・宮田純也 著. (2025). 『教育ビジネス』. クロスメディア・パブリッシング.

・宮田純也 編著. (2023). 『SCHOOL SHIFT』. 明治図書.

・宮田純也 編著. (2024). 『SCHOOL SHIFT2』. 明治図書.

・リンダ・グラットン、アンドリュー・スコット 著、宮田純也 監修. (2023). 『16歳からのライフ・シフト』. 東洋経済新報社.