大学で進める教育のデジタル化の薦め(1)

〜連載:小規模大学での実証(知識の共有・成果の可視化からAI活用まで)〜

2025年1月31日 小松川 浩(公立千歳科学技術大学 理工学部 情報システム工学科 教授)

1.はじめに

高等教育改革の流れの中で,オンライン教育(eラーニング)による多様な学びの検討,eポートフォリオを通じた学修成果の可視化と質保証,またAIを活用した効率的で効果的な教育改革(DX教育の推進)が注目されている.しかし,昨今のデジタル化の潮流の中,どこから着手すれば良いか試行錯誤の大学も多いであろう.本稿では,そうした大学向けに,20年以上にわたって,小規模大学ならでのスピード感で全学的に実証できた事例を紹介し,デジタル教育推進に向けた一知見として「デジタル化の薦め」を提供したい.

2.背景

著者の所属する公立千歳科学技術大学は,平成10年に北海道千歳市に,公設民営の理工系単科大学(理工学部240名)として開学した.現在は公立化されたが,開学当初は地方の私学ということもあり,入学段階の多様な学力状況で如何に社会への質保証を行うかを,他大学に先駆けて意識することになった.また,大規模大学と変わらない設置基準上の大学運営に関わる制約から,効率的な人的運営も求められた.これはいまでいう教育のDX化に繋がる話である.こうした背景もあり,本学では,開学当初から,コンピュータでできることはコンピュータにという考えは,一般の教職員含め,比較的受け入れやすい環境にあった.そうした中,(1) 高大連携によるリメディアル教育向けのeラーニングの取組に始まり,(2) 出口を見据えた全学的な能力養成を意識したICT活用教育の推進を経て,(3) ICT上に蓄積される学習状況の活用を通じた効果的な学習支援(AI活用)の試行に至っている.本稿では,これらをシリーズで紹介することとし,まずは(1)について紹介する.

3.高大連携によるリメディアル教育向けeラーニングの取組

大学開学当時(平成10年)はITが急速に注目された時期ではあったが,高等教育で実際にeラーニングを導入する例はまだ一般的ではなかった.本学でも,eラーニングのシステムやコンテンツ開発は,元々情報系教員数名とITに興味を持つ1期生・2期生(学部1・2年生)の情報系の自主的なプロジェクト活動としてボトムアップに始まった.学部1年で学んだプログラミングの知識を活かしてPerlとCGIのWeb-based Training(WBT)システムを作るところから始まり,学部3年の頃には,「何人アクセスしても大丈夫!」を標榜して「当時はやり」のJava Servletに改良するなど,若手の教員と学生が自主的研究として活動していた.こうした取組を,大学執行部が上手にキャッチアップして,入学段階の多様な学力対応というリメディアル教育に結びつけ,トップダウンで予算的な措置と体制作りを図った.

本学のeラーニングの取組が持続した理由の一つは,入学前や初年次の取組を起点にした全学的展開にあると思われる.初年次系の科目担当の教員からすると,自分たちの授業に直結する内容で有り,直接的な恩恵がある.一方,専門教育課程の教員からすると,直接的に自分の授業と関係しないので,そもそも反対する理由がない.むしろ,年次進行で,自分たちの授業運営上もプラスになる可能性が高い.こうした学内理解も得ながら,高校教育の領域に関連する補習内容(数学・物理・化学)をeラーニングで対応する取組を本格化した.この取組は,文部科学省の教育改革に関する競争的補助金(平成15年特色ある大学教育支援プログラム 特色GP(Good Practice))にも採択され,これを全学的な取組と位置付け,入学前教育から,初年次教育,専門基礎教育課程まで徐々に浸透させていった[1].

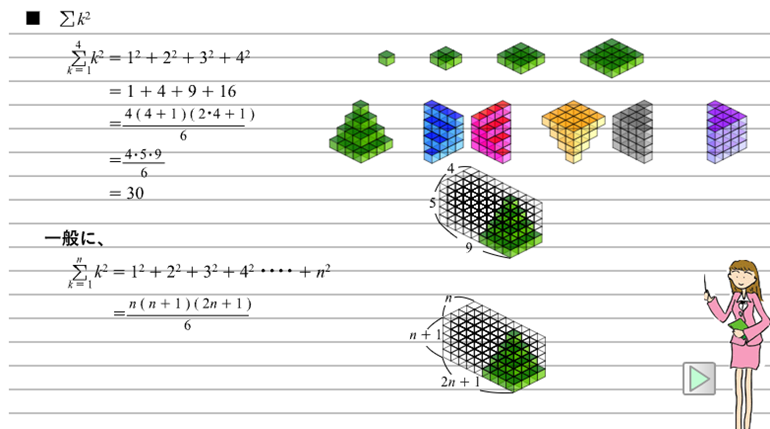

当時は,リメディアル系のeラーニング教材がまだ普及していない時代背景もあり,高校内容に関わる教材開発を,我々大学教員自らが行っていた.しかし,試作した教材を補習授業で活用したところ,学生の評判は必ずしも良くなく,大学教員が高校で躓いた学生の気持ちに寄り添える限界を感じた覚えがある.そこで,「餅は餅屋」ということで,高校領域の教材原稿の監修については,高校教員に協力を得ることとした.図1に,高校の数学教員が手書きで作成した原稿案に基づいて学生が作ったコンテンツ画面を示す.原稿は,授業経験豊富な高校教員が授業で行う板書をイメージし,数式やグラフが,板書の順番通り一つずつ展開する仕様となっている.そのため,直感的なイメージ理解に苦しむ本学の学生にも大変評判が良かった.まさに,リメディアル(治癒)教育に資するコンテンツとの印象を持つ[2].

高校には,インターネットを活用した教材ということもあり,整備した教材を北海道全域(全道と呼ぶ)で利用できることを条件に参画頂いた.数学から始まった取組であったが,教員の横繋がりで物理や化学に拡げていった.また,教員は北海道内で異動があることから,着任先の高校でも活用できることにし,利用の輪も徐々に拡がっていった.また,北海道では,新人教員が札幌から離れた地域に配置される慣例がある.そうした地域の高校では,札幌のベテラン教員の板書イメージを自校の生徒が放課後学習で使えるメリットが大きいとの評判から,利用の申し出も多かった.一事例であるが,周りに塾もない地方の高校生から,このシステムで学習したことで,無事国立大学に入学できたと感謝の手紙をもらったことがある.取組の意義を感じて嬉しく思った反面,本学入学に繋がらないことに対し,少し複雑な心境になったことを思い出す.

一方,大学側は,教材及びシステム開発を,高校教員を顧客と見立てた情報サービスの開発プロジェクトと位置付け,情報系の学部2年生以上の学生有志及び情報系の研究室が参加した.開発するコンテンツやシステムは,実際に自分たちの後輩や高校生に使われることを伝え,責任感と,ユーザ志向のものつくりの大切さを意識させた.また,極力大学教員が介入せず,高校の教員と学生で協議する場面を作ることで,主体性を引き出すように配慮した.その結果,参加する学生の満足度も高く,先輩から後輩へ取組が自然と継承された.このように,取組全体が高校及び大学双方の日頃の教育活動に沿ったものであったため,現在も続き,全道の高校のみならず,小中学校から他大学と連携する取組まで拡がっている.令和7年段階で,北海道教育委員会との包括連携で,全道で数万人規模の実ユーザがおり,他大学では,大学eラーニング協議会を窓口に利用許諾を出し,20大学の入学前教育で利用されている[3].

4.その後の展開

紹介したとおり,本学のICT活用は,入学前教育から始まった.その後,接続する初年次系の教員の補習授業での利用に繋がり,反転授業的に予習で使われる実践や,到達度型のテストで使う事例などにまで拡がっていった.また,教材開発に関わっていた情報系研究室を中心に,情報系の基盤系授業での活用も十分可能との判断に基づき,関連する教材開発と利用実践が進んだ[4].令和7年現在,コンピュータサイエンスの基本,情報倫理,プログラミング(C言語・Java・Python),アルゴリズム,コンピュータネットワーク等,大学の専門基礎(基本情報処理取得レベルの知識教材)が整備されるに至っている.こうした情報系を中心に,科目間で教材の共有などの取組も行われている.

ここまでの事例から,ICT活用教育のスタートアップは,当事者意識のあるステークホルダー(教員・学生双方)による,無理のないボトムアップ的な取組を起点にすることが肝要と考えている.そして,このボトムアップ的な取組を,大学組織が上手にピックアップしてトップダウン的な戦略として絡めていくことが,持続可能な観点で重要と考える.事実,本学のボトムアップ的な素地は,その後のデジタルを活用した全学カリキュラムの体系化と可視化を行うトップダウンな活動に繋がった.この続きは,次号にて紹介する.

参考文献

[1] 小松川浩:入学前教育 リメディアル教育向けeラーニング活用–千歳科学技術大学での事例を介して,日本リメディアル教育研究,4巻1号 pp25-30(2009).

[2] 小松川浩,佐々木康人,今井順一,大河内佳浩:中高大連携による数学e-learningシステムの開発,工学教育 vol.52, no1. pp82-87 (2004).

[3]https://uela.jp/(2024/04/02 アクセス)

[4] 林 康弘, 深町 賢一, 小松川 浩: ICTを活用した情報系科目における授業改善の取り組み, 論文誌ICT活用教育方法研究,13巻1号,pp21-25(2010).