大学で進める教育のデジタル化の薦め(2)

〜連載:小規模大学での実証(知識の共有・成果の可視化からAI活用まで)〜

2025年3月31日 小松川 浩(公立千歳科学技術大学 理工学部 情報システム工学科 教授)

1.はじめに

前号では,教育のデジタル化を進める上で,教員や学生の受け入れやすい部分から無理なく進めるボトムアップな取組の重要性を述べ,入学前から初年次教育に接続する形でオンライン導入するプロジェクトを紹介した.本号では,これを起点とした全学展開を紹介する.

2.知識体系の検討とカリキュラムへの反映

本学では,初年次の理工系の知識定着のためのeラーニング活用と情報系の科目群でのブレンド型のeラーニング活用を契機に,ICT活用の全学展開について検討を開始した.推進窓口は,eラーニングの運用を推進する大学情報センターと,カリキュラム運営を担当する大学教育センターが担った.この際,授業の基本は対面であることから,すべての授業でeラーニングを活用する方向の議論は行わないこととした.一方で,各授業には何らかの教授内容が必ずあり,それに関わる知識の可視化と,これを全学的に共有することは質保証の観点で有益と考えた.そこで,全学的なカリキュラム体系を踏まえた理工系の知識集(知識マップ)を整備することを基本方針とした.一連の取組は,文部科学省の現代的教育ニーズ取組支援事業(平成19年)に採択され,予算を伴って進められた.具体的には,基礎から専門に至る領域(化学・物理・電子・光・制御・通信・情報等)の教員グループで,授業で取り扱う理工系知識を階層ごとに検討し,約4200近い用語を定め,これをデータベース化することとした.知識集は領域毎に区分され,例えば情報であれば,第一階層(プログラミング言語),第二階層(Java言語),第三階層(オブジェクト指向),第四階層(クラス)のように,4階層(木構造)で定義した[1].

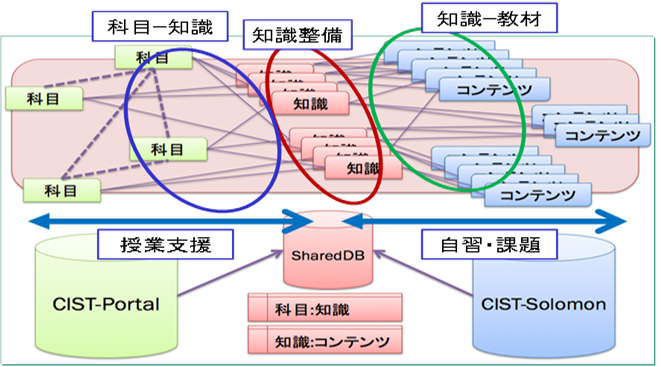

こうした活動は大学全学の教育改善を行うFD(Faculty Development)活動の一環で行われ,毎月ほぼ全教員が集まる教授会(学事連絡会議)で検討を進めた.大学教員は元来,自分の授業にはこだわりはあるものの,隣の教室で何を教えているかにはあまり興味を持たないとされる.本学でも状況は同じで,当初は学長が取組の意義を丁寧に繰り返し説明することから始まった.また検討を進める中で,各教員が考える知識の粒度や能力観も異なり,全体の位相を合わせることに時間を要した.ただ結果的には,初年次の数学教員と,専門の工学領域で数学を扱う教員が同じグループで議論する姿も見られ,相互に授業を振り返る良い機会になった.こうして整備された知識集を,学内ポータルシステム(CIST Portal)のデータベースに集約することで,各教員が授業毎に修得・活用する知識を参照・登録できるようになった.これを全教員で行うことで,カリキュラム全体に反映されるので,例えば,知識(用語)を介して,初年次系の科目と繋がる専門科目が可視化され,学生のカリキュラム選択の参考に活用されるようになった.教員にとっても,例えば,専門科目で扱っている知識自体が,初年次系科目群のどこでも教授されていない事案も確認できるなど,カリキュラム改善に大きく寄与した.さらに,こうした知識集は,本学のeラーニング(CIST Solomon)の教材にも紐付け可能で,異なる授業でも,同じ知識を介して同一のeラーニング教材を参照できる仕組みになっている(図1).これは,文部科学省の認定プログラム(数理データサイエンス・AI教育プログラム)で活かされている.具体的には,プログラムで修得すべき知識レベルに沿ったeラーニング教材を事前に整備し,学内の複数の科目群が,当該知識を参照する形でeラーニング教材を利用している.

3.汎用的能力を意識した授業設計

上記の知識の体系化は,理工学部らしい取組ではあるが,社会の要請の観点では,コミュニケーション力や課題解決力などの汎用的な能力養成も重要な視座となる.当時も,社会人基礎力(経済省)や学士力(文科省)といった言葉で良く語られていた.こうした能力は,特定の科目というよりは,学部のカリキュラム全体を通じて修得されるべきものとなる.そのためには,専門教育を含めた各授業において,多様な能力養成を意識した授業設計が重要となる.本学では,元々,知識修得をeラーニングで置き換えるブレンドラーニングが早くから実践されていた.そこで,汎用的能力養成のための授業改善の一環で,授業の導入部分で行う知識定着を予習に置き換えて先取り学習させる反転授業のプロジェクトが進んだ.具体的には,実習やアクティブ・ラーニング型の授業を中心に,知識修得は事前に授業外で行わせ,授業中は,グループワーク等を活用した課題解決型の取組で進められた.この取組は,大学教育再生加速プログラム(平成25年)の予算で全学的に推進された.令和7年現在,学部1・2年の全学必修系のプログラム系科目及び2年次のデータサイエンス系科目及び情報システム工学科の専門系実習系科目群において,反転型の授業が導入されている.学生の負担は大きいが,毎年のIR(Institutional Research)調査では,「ためになった」科目群の上位を,上記科目群が占めている.

4.フルオンライン型反転型授業設計と学習状況のデジタル化

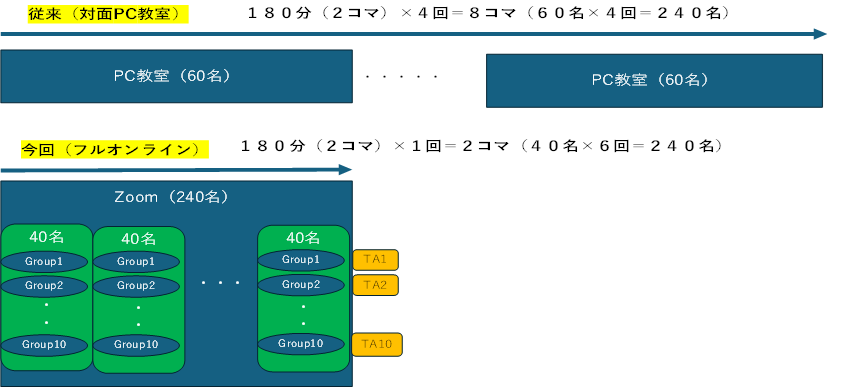

コロナ禍を経て,上記の反転型授業は,グループワーク部分にZoom等のビデオ通話を適用することで,フルオンラインで実施する形態に改定された.授業設計上は,授業に必要な知識定着はWBTを活用して事前に自学自習すると同時に,授業解説もビデオで事前に見れるようにした.さらに,ノートパソコンの必携化に伴い,プログラミングを中心に,自宅でも課題に取り組めるようにした[3].これにより, 授業中はオンラインで概ね各チーム30分程度の議論(課題の解決策を情報共有する取組)のみ行うこととした.また,オンラインにより,教室による人数制限が撤廃されたため,従来4回で実施していた対面実習の内容を,1回で対応できるようになった(図2).学生は,グループワーク(30分)のみに参加すれば良いので,まず,180分の授業を6クール(180÷30)に分割する.そして,40名(240÷6)の学生が各自のクールにZoomにアクセスし,自分のグループに対応するブレイクアウトルームに移動する.1グループ4名とすると,10ブレイクアウトルームを用意しておくことになる.また,各ブレイクアウトルームにTAを一人配置し,6クール対応させることで,240名を1回(2コマ)で対応できるようになった.

上記の一連のオンライン授業は,効率的な授業運営は勿論のこと,学生の主体的・計画的な学習を促す効果的な側面に,その大きな特徴があると考えている.そこで重要となるのは,一人一人の学習プロセスを如何に支援するかという視点となる.上記の授業設計は,基本的にオンラインに集約できるため,多くの学習進捗(予習の取組状況等)や学習成果(授業課題のレポート等)はデジタル化される.この際,教師やTAが,これらを踏まえ,一人一人に応じたアドバイジングを行うことが重要となる.この議論の自然かつ時流に沿った文脈では,生成系AIの活用が期待される[4].次号において,この点について紹介する.

参考文献

[1] 山川広人, 長谷川理, 立野仁, 吉田淳一, 小松川浩;理工系学部の知識の学習体系を意識したICTの活用による全学的な学習支援サービスの提供, 教育システム情報学会誌/29 巻 (2012) pp39-48.

[2] 小松川浩:理工系の知識共有に向けたICT教育システム, 電気学会誌, 129巻9号,pp604-607 (2009).

[3] 高野 泰臣,前川 啓輔,上野 春毅,山川 広人,小松川 浩:フルオンライン化した完全習得型反転授業の実践と評価,教育システム情報学会誌,Vol. 41, No.3, pp224-239 (2024).

[4] 仲林清:デジタルトランスフォーメーションと教育DX

https://www.e-learning.co.jp/wp-content/uploads/2025/01/EduDXreport_Education-DX_Dr.Nakabayashi202412_JP.pdf