大学で進める教育のデジタル化の薦め(3)

〜連載:小規模大学での実証(知識の共有・成果の可視化からAI活用まで)〜

2025年4月10日 小松川 浩(公立千歳科学技術大学 理工学部 情報システム工学科 教授)

1.はじめに

前号までに,全学的な教育のデジタル化に向け,入学前教育・導入教育でのeラーニングプロジェクト,知識マップとカリキュラムの体系化とコアカリキュラムでの反転授業の導入の取組を紹介した.本号では,こうしたデジタル化された情報を活用したAI応用について紹介をして,教育DX全体を概観する.

2.フルオンライン型反転授業の概要

前号で紹介した,フルオンライン型反転授業について補足する[1].対象となる授業は,知識の定着とその活用をセットにする科目群で,情報系を例にすると,プログラミング,アルゴリズム,ネットワークなどが該当する.知識定着については,自学自習でビデオを聴講し,WBT(Web-based Training)による演習活動を通じて定着を図り,さらにCAT(Computer-based Adaptive Test)により知識の定着度合いを確認する.知識活用については,自分のPC環境を活用して個人ワークを事前に行い,授業当日にZoom上のグループ内で学習成果を相互に説明することで,学びを深めていく.

オンライン型の授業では,自分のペースでの学習を基本としているため,学生の主体性の有無が教育効果に強く影響する.このため,前号で示した知識集の4階層に相当する単元(通常複数週の授業で実施)の単位で,基礎・標準・応用等のレベル別のWBT型の演習問題を事前に公開し,複数週の間に自主的に学習することを促している.これにより,例えば基本的なことを扱う授業回では基礎のWBTの予習が必要となるが,前向きな学生は標準や応用範囲まで学習できる.逆に諸事情で予習が捗らなかった学生でも,翌週に基礎を含めて挽回できる環境となっている.この際,一連のWBT型の演習問題をCBTとして提示する機能を用意しており,学生は授業前日までに自宅で受験することが義務化されている.義務化の理由は,授業前日にCBTレベルの高い学生と低い学生を混ぜたグループを自動で生成するためである.これは,授業当日のグループワークで活発な議論を促すための措置であり,学生にもその趣旨とからくりを説明している.具体的には,グループの中にレベルの高い学生が必ずいるので,授業中の指示として,理解できている学生が率先して説明役にまわり,他者への説明を通じた深い理解やリーダシップを意識するように伝えている.また,疑問や話題を積極的に提示することの大切さ(First Pengin)も伝えており,レベルの異なる学生群でも,相互に役割分担をしながら,議論が活性化できる雰囲気作りを心がけている.学生がこの趣旨を理解していれば,授業中のグループワークに備えてどこまで予習するかを自ら考えながら授業に臨むため,自然と主体性も育まれると期待している.そして,こうした学生自らの認知を促すために,自らの学びを授業時間の最後に毎回振り返り,次週に向けた計画をeポートフォリオに蓄積するようにしている.

3.生成系AIの活用

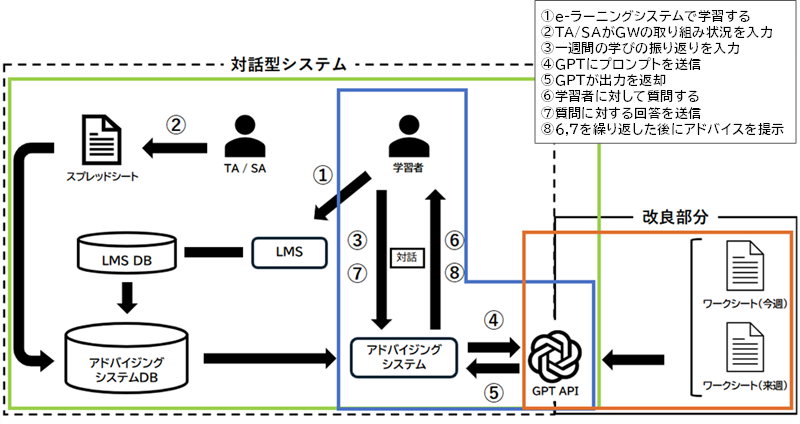

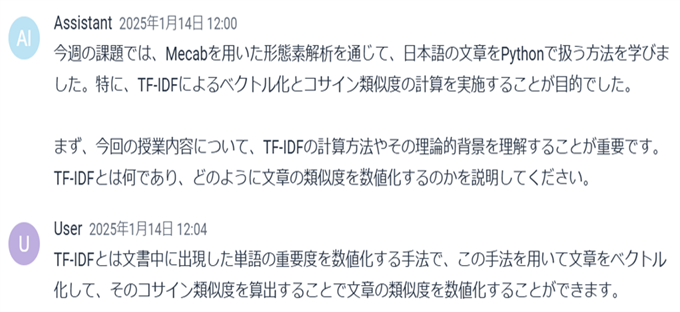

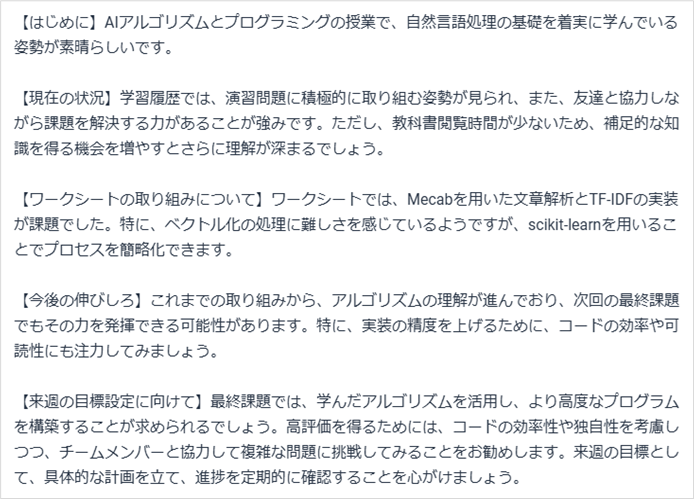

上記の授業設計は,前号で述べたように,オンラインを活用して一括運営が可能なため,大規模な受講者を扱える効率的な授業形態といえる.一方,本号で紹介したように,個別の学習状況に応じた多様な学びを支援する必要がある点で,教師が向き合える学生数には限りがあり,いわゆるトレードオフが生じる.その解決策として,昨今の生成系AIを活用して学習支援を自動化できないかという自然な案が出てくる.幸いなことに,本学の教育のデジタル化の流れの中で,授業形態が極めて構造化されており,学習成果に関するデータがほぼデジタル化されているため,構造的なプロンプトの設計とそこに挿入するフォーマット化されたデータの活用が可能であった.そこで,情報系の研究室を中心に生成系AI(Chat GPT 4o)がAPI経由で学習者と対話を図りながら学習支援と振り返り支援を行うAIシステムを開発した[2][3].図1に示すように,学生が毎回の授業の振り返りをシステム上で行った瞬間に, (1) 学生の振り返り内容,(2)グループワークの参加進捗状況(TAが別途入力),(3)予習のWBTやCATの状況,(4)先週の学生の目標計画を収集し,プロンプトにして生成系AIに渡す.この際,授業ポータル上で教師が設定した毎回の授業ポリシーや内容,教師がアップした個人ワークのPDFファイルも自動的に生成系AIに渡す[4].これにより,AIは教師の設定した授業内容をある程度把握した上で,学生の学習状況に基づいた口頭試問を行う.そして,最終的には授業全体の理解度確認を踏まえ,次週に向けた学習アドバイスを行う.実際に授業に適用した際のAIと学生の対話の様子を図2に,最後に提示した学習アドバイスの画面を図3に示す.

2024年度後半に,100名規模の授業で試験運用した結果,80%以上の学生から,メッセージが授業内容に踏み込んだものである点,学習支援に繋がる点の評価を得た.また,授業最後にAIとのテキスト形式の試問が課されることに対し,さぞかし学生の負担になるであろうとの懸念から,次週以降継続することの可否を質問した.その結果,かなりの学生から好意的な意見が寄せられた.象徴的な意見としては,「分からなければ,その旨をAIに伝えると,丁寧に教えてくれるから」「教師には聞きにくいが,AIであればすぐ聞ける」など,教員側の想定とは異なり,学生のAIに対する敷居の低さを感じる結果となった.これとは別に行った内容として,授業課題で提示されるレポートを,AIに評価をさせたところ,こちらも90%を越える精度で,教員の評価値を再現することができた.教員側では,このレポートのAIによる採点結果(論拠も含む)を,すべて学生に返却して,自分の判断とAIとのずれを自ら読み解き,異議のある学生はそれを主張し,逆にAIの内容を参考に変更する学生はレポートの再提出を促した.その結果,全体の10%の学生がレポートのブラッシュアップを図った.こうした動きは,AIとの共生時代の学びの一つの可能性を示している.また,アンケート結果の中に,「教員の評価は当たり外れがあるが,AIはそれが無く良い」の意見が散見されたのも印象的であった.

AI活用は,今まで現実的でなかったことが,一定の質(学生の声に基づく)を担保して実施できるようになった点で画期的といえる.毎回の授業の最後に行う学生の振り返りをリアルタイムにチェックして次週の目標設定の支援を行うことは理想的ではあるが,かなりの教員の労力とTA配置の観点から現実的ではない.さらに,授業で課す定期的なレポート課題を採点して,論拠も含めて学生に毎回フィードバックして,その上再度ブラッシュアップしたものを受け付けることは,かなりの負担感がある.こうしたことを無理なく全学的に展開できると,従来の知識伝達を中心とする大学教育の殻を破り,本来的な全人格教育に教員個々が向き合う教育方法の変革に繋がると期待される.これこそ,デジタルを活用して効率化を図り,新たな価値を創出し,社会的な変革を誘引するという意味での教育のDXといえる.

4.まとめ

トップダウン的な教育のデジタル化は,教員が各自の専門性を活かしながら授業を行うことを生業とする大学教育では,コロナ禍は例外として元来馴染まない.そこで,本連載の1号では,まずは学内ニーズに基づくボトムアップ的なプロジェクトからスタートすることを薦めた.特に,多くの大学が抱える初年次系の学力の多様化に対するデジタル活用の事例を紹介した.これにより,高校・大学双方で効率的な学習支援体制を組むことができた.第2号では,上記のボトムアップ的な取組を上手に執行部が取り上げつつ,本来大学として行うべきカリキュラム体系と出口保証に関するデジタル化を進める一方策を示した.この際には,一部の教員が参加するのでは無く,何らかの形で全員教員が参加することで,大学としての価値(カリキュラムの可視化)を図り,効果的なカリキュラムや授業運営を確立できるとの見解を示した.また,こうした状況では,学生の学習状況がデジタル化されてくるため,教育のDX化の素地が生まれてくる.そこで3号では,昨今進化するAI技術を活用することで,従来できなかった,個別学生に対するきめ細かい学習支援サービスの全学展開(まさに教育のDX)の可能性を紹介した.

今回紹介した一連の取組が,直接的に他大学の参考になるとは思わない.ただ,日本の高等教育に通う学生がますます多様化するという共通軸の中で,如何に個別学生に合った教育サービスを提供できるかが,大学にとっての大きな価値付けになると考える.今回示した内容が,その可能性を示す一事例として少しでも各大学の参考になれば幸いである.

参考文献

[1] 高野 泰臣,前川 啓輔,上野 春毅,山川 広人,小松川 浩:フルオンライン化した完全習得型反転授業の実践と評価,教育システム情報学会誌,Vol. 41, No.3, pp224-239 (2024).

[2] 上野 春毅, 小松川 浩:生成AIを活用した学習支援アドバイジングシステム:ヒューマンインターフェイス学会誌・論文誌,特集 教育とヒューマンインターフェイス pp.20-23(2025).

[3] 高野 泰臣, 砂原 加奈, 染谷 銀志, 釣部 勇人, 上野 春毅, 小松川 浩:生成AIを用いたアドバイジングシステムの開発と評価 : 学習履歴や振り返り記述に基づく学習方法への即時アドバイス,教育システム情報学会誌(In Press).

[4] 佐藤響, 長田健吾,上野春毅,小松川浩:授業課題に沿った振り返り支援のための対話型アドバイジングに関する研究,教育システム情報学会 学生研究会(北海道支部).